- 会社名

- 株式会社フルバック

- ロジスティード株式会社

- 業種

- 運送業向けシステム開発

- 総合物流業

- 協業したサービス

- JICONAX(ジコナクス)

- SSCV-Safety

- サービス詳細

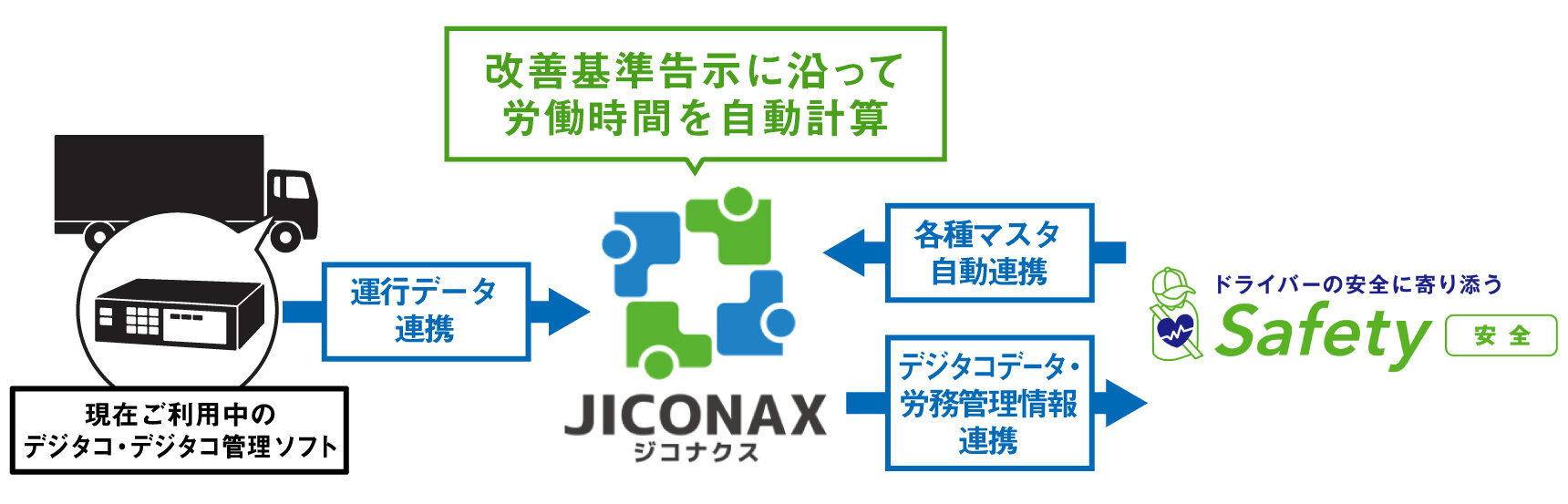

- 主要メーカー各社のデジタコ※2とデータ連携することで運送会社における労働時間管理・安全管理を支援するソリューション

- ドライバーの体調と運行を見える化し、すべての「運ぶ」に安全を届けるソリューション

株式会社フルバック

- 業種

- 総合物流業

- 運送業向けシステム開発

- JICONAX(ジコナクス)

- サービス詳細

- 主要メーカー各社のデジタコ※2とデータ連携することで運送会社における労働時間管理・安全管理を支援するソリューション

ロジスティード株式会社

- 業種

- 総合物流業

- 協業したサービス

- SSCV-Safety

- サービス詳細

- ドライバーの体調と運行を見える化し、すべての「運ぶ」に安全を届けるソリューション

※1 改正改善基準告示

改善基準告示とは、厚生労働省によって定められたドライバーの労働時間等を改善するための基準のこと。改正改善基準告示は、2024年4月1日より告示された最新の改善基準告示を指す。

※2 デジタコ

デジタルタコグラフの略。走行速度、走行距離、走行時間、加減速、エンジン回転数などの信号を受信し、ドライバーの運転、待機、荷役、休憩などのステータスを記録するために、トラックに搭載される機器。

- 協業前の課題

-

- (フルバック)

中小運送会社に対する営業強化と、自社ソリューションの機能強化に課題を抱えていた。 - (ロジスティード)

改善基準告示のチェックなど、ドライバーに対する労務管理の手間を削減できる労務管理デジタル化ツールを求めていた。

- (フルバック)

- 協業の決め手

-

- (フルバック)

- ・ 自社ドライバーを抱えるロジスティードの協力を得て、JICONAXの性能を強化できること。

- ・ 業界大手のロジスティードと協業することで、中小運送会社にも興味を持ってもらえること。

- (ロジスティード)

- ・ 主要メーカーのデジタコと、シームレスなデータ連携ができること。

- ・ 改正改善基準告示にも対応し、スピーディーなソリューション開発ができること。

- (フルバック)

- 協業の内容

-

- SSCV-Safetyに、主要メーカーのデジタコとのデータ連携機能と、改正改善基準告示に対するチェック機能を実装。

- データに基づいた、危険予知と安全対策に関する研究を推進。

- めざす姿

-

- 改正改善基準告示に対応した労務管理のデジタル化。

- 協業によって得られたデータを解析し、運送業界におけるより良い安全運行管理を実現する。

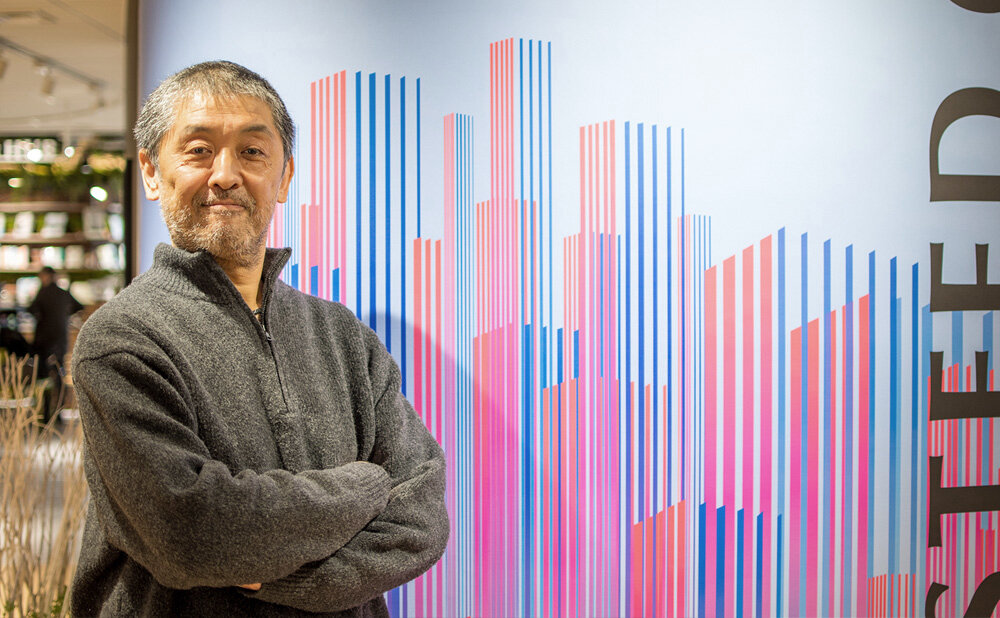

株式会社フルバック

JICONAXチーム CJO(Chief JICONAX Officer)

久長正憲氏

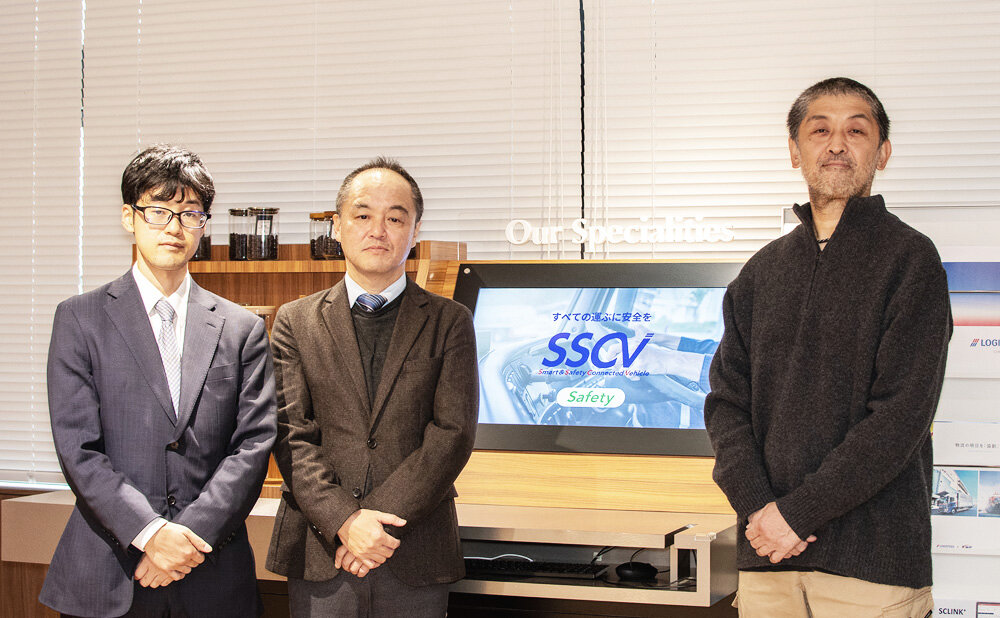

ロジスティード株式会社

DXソリューション開発本部 サプライチェーンイノベーション部 部長補佐

篠原雄飛

ロジスティードソリューションズ株式会社

経営プラットフォーム事業部 経営システム部 チーフプロジェクトマネージャ

伊藤年和

改善基準告示のチェックに掛かる手間を削減したい

伊藤:

ロジスティードグループでは、約1,200名のトラックドライバーが働いています。

ドライバーに対する労務管理は、システムを使うケース、Excelを用いて手集計しているケースなど、営業所によってバラバラでした。これでは手間がかかる上、間違えて集計するケースもあり、精度に課題を抱えていました。

篠原:

当社グループでは、データドリブンな経営に舵を切っているのですが、こと輸送に関する業務は配車や運行管理、請求書発行など、まだアナログな作業が残っています。

特にドライバーの労務管理については、現場からデータを吸い上げることがとても大変でした。

つまり、SSCV-SafetyとJICONAXの協業は、まずはロジスティードグループにおける業務改善のための手段としてスタートしたわけですね。

伊藤:

そうです。

Excelを駆使したり、汎用システムを使ったり、営業所ごとにさまざまな努力と工夫を重ねていました。

そんな中、「労務管理をデジタル化せよ!」という全社的な方針が出されました。

経営システム部 チーフプロジェクトマネージャ 伊藤年和

JICONAX(ジコナクス)のさらなる進化のために、ロジスティードの知見を必要とした

久長氏:

フルバックとしては、営業とJICONAXの機能向上という2点で課題を抱えていました。

2024年4月に改善基準告示が改正される前には「改善基準告示が厳しくなるぞ!」と多くの引き合いを頂きました。JICONAXのユーザーは、コンプライアンス意識の高い会社が多い傾向にあったのです。しかし、2024年4月以降は落ち着いてしまいました。「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということだったのかなと考えています。

久長氏:

私どもの「事故をなくしたい」という想いを実現するためには、もっと広く、さまざまな運送会社に訴求したいのですが、私たちにはどのようにすれば、より多くの運送会社に対して伝えられるのか、その営業手法が見えていませんでした。

その点、自社でも多くのドライバーを抱える、業界大手のロジスティードと協業ができれば、営業も活性化するだろうという期待を抱いています。

JICONAXの機能強化に対する期待もあります。

JICONAXは、運送の現場に関するさまざまなデータを収集できますが、「収集したデータを、さらなる安全向上につなげるためにどのように活用したら良いのか?」というデータ活用方法をロジスティードから学び、さらにJICONAXの機能を向上させられると考えました。

新機能も、ロジスティードのドライバーに使ってもらい、実証実験を行うことでよりスムーズに開発が進みます。

わずか半年で、労務管理のデジタル化を実現

伊藤:

労務管理のデジタル化というミッションにおいて、労務データはデジタコから取得したいと考えていました。ただ、ロジスティードグループでも、現場で使っているデジタコは統一されておらずバラバラでした。

JICONAXは、デジタコメーカー主要6社に対応している点が魅力でした。

運行管理者はより確かな安全運行管理ができる

伊藤:

もうひとつはスケジュール感です。

労務管理のデジタル化というミッションに対し、わずか半年で開発ができ、2022年度中にローンチできたのは、JICONAXと協業ができたからです。私どものニーズを叶えるソリューションでした。

結果、2023年度にはグループ全社に展開し効果を確認したうえで、同年7月には外販を開始、2024年4月の改正改善基準告示にもきちんと対応できました。

もし、自社開発にこだわっていたら、このようなスピード感のある展開は不可能だったでしょう。

もともと、当社には自社開発に対し、過分なこだわりはありません。

「餅は餅屋」というか、フルバックのように、ある分野で突出した能力を備えている会社とは、積極的に協業していきたいと考えています。

大切なのは、「ドライバーをどうやって安全に導くのか?」

久長氏:

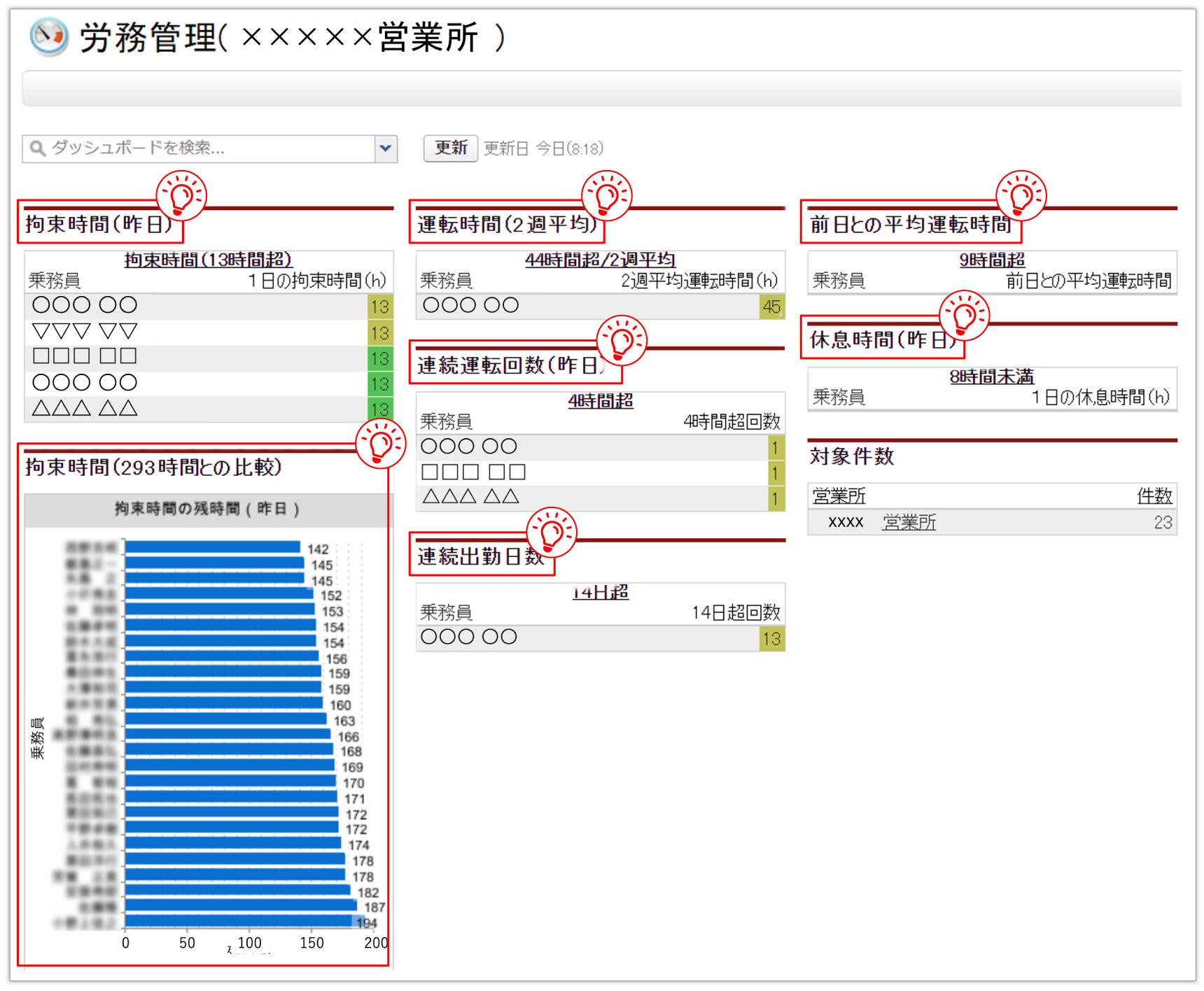

JICONAXでは、デジタコとデータ連携し、労働時間を自動計算することで、改善基準告示のチェックに掛ける手間をほぼゼロにできます。

伊藤:

当社でも、ドライバーの労務管理をExcelで行ったり、あるいは他社システムを使っていましたが、データを手入力しなければなりませんでした。そんな手間と労力をかけていては、もっと優先すべきこと、例えば安全教育などに掛ける時間がなくなってしまいます。

久長氏:

手入力に時間を取られるのはムダですよね。

伊藤:

そのとおりですね。

「ドライバーをどうやって安全へと導くのか?」ということに集中させてくれるのが、JICONAXの魅力です。

SSCV-Safety上に、デジタコから取得した労務データを表示

伊藤:

フルバックと知り合ったのは、「より安心・安全・エコな社会を。」をテーマに、運輸業界の課題解決や、ICTの積極的利用で実現すべく活動している、運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)でしたね。

久長氏:

そうですね。

そこでは輸送にまつわるさまざまなソリューションの紹介や、ワーキンググループの研究発表を通じて運輸業界の安全に関する情報交換が行われています。

ただ、安全というと例えば衝突被害軽減ブレーキなどのハードウエアにどうしても目が行きがちです。

その中で、ロジスティードのSSCV-Safetyは、ソフトウェアを入口として、ドライバーの安全を高めていこうというところが、JICONAXのコンセプトと一致すると感じました。

篠原:

SSCV-SafetyにJICONAXの機能を取り込むことで、より現場にとって有効な使い方ができるようになりました。

例えば、SSCV-Safetyのデジタル点呼簿画面では、JICONAXでデジタコから吸い上げた拘束時間、前日労働時間のデータを表示することができます。

さらに、改正改善基準告示に対するチェック結果、例えば「拘束時間が15時間を超えています」なども表示されます。

点呼簿画面で、改正改善基準告示に違反する前に運行時間をチェックできるようになったので、より現場のニーズに応えやすくなりました。

SSCV-Safetyは、自律神経の乱れを測定し、あるいはドラレコから各種データを取得することによって、事故を未然に防ぐことを目的としてきたわけですが、JICONAXとの協業によって、さらにデジタコから取得したデータを活用することもできるようになりましたね。

篠原:

そうですね。

取得できるデータの種類が増えたことにより、安全へのデータドリブンな取り組みをもっと追求することができるようになりました。

サプライチェーンイノベーション部 部長補佐 篠原雄飛

SSCV-SafetyとJICONAXの出会いは、足し算ではなく掛け算へ

伊藤:

SSCV-SafetyとJICONAXの協業は、改正改善基準告示を遵守した労務管理のデジタル化を実現しましたが、これは足し算でしかありません。

この出会いって、きっかけなんですよ。

JICONAXとの出会いによって、例えば労務管理データを用いたドライバーの健康管理や、これらのデータを活用した輸送強化など、トラック輸送の安全対策におけるデータドリブンなアプローチを行う領域が広がっています。

この、SSCV-SafetyとJICONAXの出会いを、足し算ではなく、掛け算にしていきたいと考えています。

久長氏:

JICONAXとしても、SSCV-Safetyとの協業によって、視野が広がりました。

多数のグループ会社があって、また全国展開をしているロジスティードとの協業を経験して、「なるほど、そのように考えるのか!?」という気づきも多く得られました。

JICONAXでは、改善基準告示を守ったかどうか──例えば、430※をきちんと守ったか?──には着目していましたが、「改善基準告示を守らなかった結果、どういう悪影響が出るのか?」ということには着目していませんでした。

ロジスティードと協業するようになって初めて、安全を追求するうえでは、「休憩時間をきちんと取らないと、ドライバーの心身にどのような悪影響が生じるのか?」という視点も必要であることに気が付きました。

※ 430

4時間運行すると30分の休憩を取らなければならないという改善基準告示で定められたルールのひとつ。

「疲れた」と意識し始めてからでは遅い

伊藤:

実は、ドライバーが「疲れたなぁ」と意識し始めてからでは遅いです。

きちんとデータを取り、研究していけば、「疲れた」と感じる前段階で、きちんと安全対策を取ることができます。

篠原:

SSCV-SafetyとJICONAXから得た各種のデータを研究すると、改善基準告示で定められた休憩時間や拘束時間、勤務間インターバルなどの数字を守ることで、安全運行管理に好影響があることが分かってきました。

これまで、ロジスティードはSSCV-Safetyを活用することで、国土交通省や厚生労働省が推進する安全運行管理に関する実証や調査事業に協力してきました。今後も政策を定める際には、ぜひ私どものデータを活用いただいて、「労務管理をきちんと行うと事故が減る」というエビデンスとして利用してほしいと考えています。

久長氏:

私がSSCV-Safetyに共感できるのは、まさにその点ですね。

「事故が発生してから対策を取る」のではなく、前もって、予防的に対策を打つためのアラートを得ようという姿勢です。

伊藤:

ありがとうございます。

お褒めいただいたような予防的措置に理解・共感してもらえるようになるのには時間がかかりますけどね。

一緒に頑張りましょう!

物流事業者にとって、安全は絶対正義です。

だからこそ、先人たちは知恵を絞り、さまざまな安全対策を打ち出してきました。しかし、特に中小の運送会社の中には、「これ以上、どんな安全対策を取ればいいのか...?」と限界を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ロジスティードは、物流業界のリーディングカンパニーとして、これまでも自社で培ったさまざまなノウハウを世の中に提供してきました。

SSCV-SafetyとJICONAXの出会いが生み出した、データによって事故を未然に防ぐ安全対策も、そのひとつなのです。

※所属部署、役職等は取材時のものになります。

執筆・インタビュー 坂田良平

プロフィール

Pavism代表。物流ジャーナリスト。

「主戦場は物流業界。生業はIT御用聞き」をキャッチコピーに、ライティングや、ITを活用した営業支援などを行っている。

連載『日本の物流現場から』(ビジネス+IT)他、Merkmal、LOGISTICS TODAYなど、物流メディアでの執筆多数。最近では、TV、ラジオのコメンテーターとしても活動の場を広げている。